Le syndrome douloureux régional complexe : une pathologie douloureuse multifactorielle

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est une atteinte nerveuse qui survient le plus souvent à la suite d’une blessure. Il peut entraîner une douleur intense dans les membres, accompagnée d’un gonflement, d’un changement de couleur ou de température. Cette pathologie implique une dérégulation du système nerveux autonome, une inflammation neurogène et des modifications centrales de la perception de la douleur, entre autres. Le diagnostic, basé sur les critères cliniques de Budapest, demeure délicat en l’absence de biomarqueurs spécifiques, tandis que la prise en charge repose sur une approche multidisciplinaire associant traitements pharmacologiques, rééducation fonctionnelle et notamment la neuromodulation réalisée à clinique de la Douleur. Malgré les avancées scientifiques, les mécanismes physiopathologiques du SDRC ne sont pas encore complètement élucidés, et des recherches se poursuivent afin de développer des stratégies thérapeutiques toujours plus ciblées et efficaces.

Introduction

Le syndrome douloureux régional complexe, anciennement algodystrophie ou Syndrome de Südeck, se manifeste généralement après un traumatisme, tel qu’une fracture, une entorse ou une intervention chirurgicale, et se caractérise par une douleur intense associée à des troubles sensoriels, moteurs, vasomoteurs et trophiques affectant principalement une extrémité. La compréhension des mécanismes sous-jacents a progressé ces dernières décennies, révélant l’implication du système nerveux autonome, des processus inflammatoires et des altérations dans la transmission centrale de la douleur.

Cependant, l’absence de tests diagnostiques spécifiques et la complexité de ses manifestations cliniques retardent souvent la mise en œuvre d’un traitement adapté, augmentant le risque d’évolution vers un handicap fonctionnel sévère.

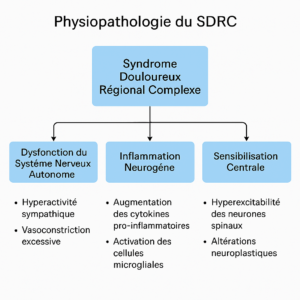

Mécanismes physiopathologiques : interactions entre système nerveux et réponses immunitaires

Les mécanismes du SDRC reposent sur une interaction complexe entre le système nerveux périphérique et central ainsi que sur des réponses inflammatoires locales et systémiques.

Dysfonction du système nerveux autonome et instabilité vasomotrice

Une hyperactivité sympathique provoque une dérégulation de la perfusion sanguine, aboutissant à des anomalies vasomotrices telles que des variations de température et des modifications de la coloration cutanée. Ces dysrégulations favorisent l’apparition d’un œdème et de troubles trophiques, exacerbant la douleur et l’invalidité.

Inflammation neurogène et activation immunitaire

Une production excessive de cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, IL-6, TNF-α) contribue à la sensibilisation des récepteurs périphériques et à l’activation des cellules microgliales au sein du système nerveux central. Ce phénomène renforce l’hyperalgésie et l’allodynie caractéristiques du SDRC et participe à la chronicisation des symptômes.

Sensibilisation centrale et altérations corticales

Des modifications structurelles et fonctionnelles, notamment au niveau du cortex somatosensoriel et moteur, ont été identifiées, suggérant une plasticité cérébrale inadaptée. Ces altérations expliquent la persistance de la douleur en l’absence de stimulation nociceptive périphérique ainsi que les troubles moteurs tels que la dystonie et la faiblesse musculaire.

Diagnostic : critères cliniques et limites des examens complémentaires

Le diagnostic du SDRC repose sur les critères de Budapest, qui évaluent la présence de symptômes dans quatre catégories :

- symptômes sensitifs : hyperalgésie et allodynie.

- anomalies vasomotrices : asymétrie de température et modifications de la coloration de la peau.

- troubles sudomoteurs et œdème : hyperhidrose et gonflement localisé.

- altérations motrices et trophiques : faiblesse musculaire, raideur articulaire et modifications des phanères.

Bien que l’IRM, la scintigraphie osseuse et l’électromyographie puissent aider à écarter d’autres pathologies, leur manque de spécificité dans le SDRC reste un obstacle au diagnostic précoce.

Stratégies thérapeutiques : un focus sur la neuromodulation à la Clinique de la Douleur

Traitements pharmacologiques et rééducation

La prise en charge initiale du syndrome douloureux régional complexe (SDRC) repose sur une approche multimodale. Elle inclut l’utilisation d’antalgiques classiques, d’anticonvulsivants tels que la gabapentine ou la prégabaline, ainsi que d’antidépresseurs tricycliques. Les bisphosphonates peuvent également être envisagés afin de limiter l’atteinte osseuse. En complément, des infiltrations ciblées du système nerveux sympathique et/ou périphérique peuvent être proposées.

Parallèlement, la rééducation fonctionnelle constitue un pilier fondamental du traitement. La physiothérapie, la kinésithérapie et l’ergothérapie visent à préserver la mobilité, prévenir l’enraidissement articulaire et améliorer les troubles sensoriels. Des approches innovantes telles que la thérapie miroir ou l’utilisation de la réalité virtuelle ont montré leur efficacité pour restaurer une représentation cérébrale plus fonctionnelle du membre atteint.

Neuromodulation à la Clinique de la Douleur

La neuromodulation, pratiquée dans les centres spécialisés en clinique de la douleur, constitue une approche de plus en plus reconnue pour le traitement des formes réfractaires de SDRC. Parmi les techniques de neuromodulation, la stimulation médullaire (SM) occupe une place centrale. Cette méthode implique l’implantation de petites électrodes dans l’espace épidural, permettant de moduler l’activité des voies nerveuses responsables de la transmission de la douleur. En ciblant des régions spécifiques de la moelle épinière, la SM vise à rétablir l’équilibre entre les signaux excitateurs et inhibiteurs, conduisant à une réduction significative de la douleur et à une amélioration de la qualité de vie des patients. Des recherches ont montré que 40 à 50 % des personnes atteintes de SDRC obtiennent un soulagement de la douleur grâce à la stimulation médullaire.

D’autres techniques, telles que la stimulation du ganglion de la racine dorsale (DRG) et la stimulation périphérique, commencent également à être explorées, en particulier pour les patients présentant une distribution de la douleur difficile à traiter par la SM classique. Ces approches, intégrées dans des protocoles multidisciplinaires, permettent un suivi personnalisé en fonction des spécificités cliniques de chaque patient. Les avancées technologiques et la mise en place de programmes de suivi en clinique de la douleur favorisent par ailleurs l’optimisation des paramètres de stimulation et l’adaptation des protocoles thérapeutiques, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour améliorer la prise en charge du SDRC.

Perspectives futures

Les recherches actuelles se concentrent sur l’amélioration des dispositifs de neuromodulation, l’optimisation des paramètres de stimulation et l’identification de nouveaux cibles thérapeutiques au niveau central et périphérique. La collaboration entre cliniciens, ingénieurs biomédicaux et chercheurs en neurosciences est essentielle pour développer des solutions innovantes et personnalisées, susceptibles d’améliorer durablement le contrôle de la douleur dans le SDRC.

Conclusion

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) reste une affection à la fois complexe et multifactorielle, nécessitant une prise en charge individualisée et pluridisciplinaire. Si les traitements pharmacologiques et la rééducation fonctionnelle constituent les piliers de la prise en charge, les approches interventionnelles — en particulier la neuromodulation pratiquée en clinique de la Douleur — représentent une alternative thérapeutique prometteuse pour les patients présentant des douleurs réfractaires aux traitements conventionnels. L’amélioration des dispositifs de stimulation et l’optimisation des protocoles thérapeutiques devraient permettre, à terme, de mieux maîtriser cette pathologie et d’améliorer la qualité de vie des patients. Des recherches complémentaires sont indispensables pour identifier des biomarqueurs spécifiques et affiner les stratégies thérapeutiques actuelles.

1Deer, TR, Levy, RM, Kramer, J, et al. (2017). Dorsal root ganglion stimulation yielded higher treatment success rate for complex regional pain syndrome and causalgia at 3 and 12 months: a randomized comparative trial. Pain. 158(4): 669-681. http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000814 ACCURATE IDE STUDY, St. Jude Medical. (n=152)