Qu’est-ce qu’une hernie discale ?

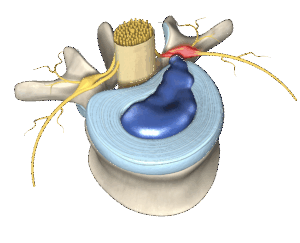

La hernie discale est une pathologie du rachis qui résulte de la migration anormale d’une partie du noyau gélatineux (nucleus pulposus) situé au centre d’un disque intervertébral. Ce noyau peut s’extruder à travers l’anneau fibreux périphérique (annulus fibrosus), souvent fissuré ou affaibli. Lorsque cette extrusion exerce une pression sur une racine nerveuse ou la moelle épinière, elle peut provoquer des douleurs, des troubles sensitifs, voire des déficits moteurs.

Les hernies discales surviennent le plus souvent dans la région lombaire (bas du dos), plus rarement au niveau cervical (nuque), et exceptionnellement dans la zone thoracique. Elles sont une cause majeure de consultation pour douleurs radiculaires, en particulier la sciatique.

Comprendre la mécanique discale : comment se forme une hernie ?

Le disque intervertébral est une structure essentielle de la colonne vertébrale, jouant un rôle d’amortisseur entre deux vertèbres. Il est composé de deux parties : un noyau pulpeux central, riche en eau, qui absorbe les contraintes mécaniques, et un anneau fibreux périphérique qui contient ce noyau. Avec le vieillissement, la déshydratation discale et les contraintes mécaniques répétées (port de charges, mauvaises postures, mouvements brusques), des microfissures apparaissent dans l’anneau fibreux. Le noyau peut alors migrer vers l’extérieur du disque.

Lorsque cette protrusion est importante, elle peut comprimer une structure nerveuse. Ce n’est pas uniquement la compression qui provoque la douleur, mais aussi l’inflammation locale et la libération de médiateurs chimiques (cytokines, prostaglandines) qui sensibilisent les nerfs. C’est ce double mécanisme, mécanique et inflammatoire, qui explique l’intensité et la persistance de certaines douleurs radiculaires.

Symptômes : quand faut-il s’inquiéter ?

Les manifestations cliniques dépendent de la localisation de la hernie et des structures nerveuses atteintes.

Dans la majorité des cas, une hernie discale lombaire entraîne une douleur lombaire aiguë, souvent brutale, irradiant vers la jambe : c’est la sciatique. Cette douleur suit un trajet bien défini selon la racine nerveuse concernée (L5, S1, etc.). Elle peut s’accompagner de picotements, d’engourdissements, voire d’une faiblesse musculaire dans la jambe ou le pied. Une hernie plus haute (L3-L4) peut provoquer une cruralgie, avec des douleurs sur la face antérieure de la cuisse.

Au niveau cervical, la hernie se manifeste par des douleurs irradiant dans le bras, parfois jusqu’aux doigts, accompagnées de fourmillements ou de perte de force. On parle alors de névralgie cervico-brachiale.

Dans les cas les plus graves, notamment lors de compression sévère de plusieurs racines nerveuses à la partie terminale du rachis lombaire (syndrome de la queue de cheval), on observe une anesthésie en « selle », des troubles sphinctériens (incontinence urinaire ou fécale), et une paralysie progressive des membres inférieurs. Cette situation constitue une urgence chirurgicale absolue.

Comment pose-t-on le diagnostic ?

Le diagnostic d’une hernie discale repose avant tout sur un examen clinique minutieux. L’interrogatoire permet de caractériser la douleur (topographie, intensité, facteurs aggravants ou soulageants, irradiation), tandis que l’examen neurologique recherche des signes de souffrance radiculaire : hypoesthésie, troubles moteurs, abolition de réflexes. Des tests spécifiques (test de Lasègue pour la sciatique, test de Spurling pour les douleurs cervicales) peuvent aider à confirmer la suspicion clinique.

L’imagerie est ensuite utilisée pour confirmer le diagnostic. L’IRM est l’examen de choix. Elle permet de visualiser la hernie, sa taille, sa localisation, la présence éventuelle d’un conflit disco-radiculaire et les signes d’inflammation périneurale. En cas de contre-indication à l’IRM, un scanner peut être utilisé, bien que moins précis pour les tissus mous. Un électromyogramme (EMG) peut être prescrit pour confirmer l’atteinte nerveuse, en particulier lorsque le tableau clinique est atypique ou en cas de douleur chronique.

Prise en charge médicale à la Clinique de la Douleur

À la Clinique de la Douleur, la prise en charge d’une hernie discale repose sur une approche personnalisée, pluridisciplinaire et progressive. L’objectif est double : soulager efficacement la douleur et restaurer une fonctionnalité satisfaisante, tout en évitant la chronicisation.

Dans l’immense majorité des cas, un traitement conservateur (non chirurgical) est suffisant. Ce traitement repose sur plusieurs piliers :

Traitement médicamenteux

Les douleurs sont traitées selon leur type et leur intensité. Les antalgiques classiques (paracétamol, tramadol) sont utilisés en première intention. En cas de douleur inflammatoire aiguë, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont indiqués sur de courtes périodes. Des corticoïdes peuvent être prescrits pour réduire une inflammation importante. En cas de douleur neuropathique, souvent caractérisée par des brûlures, des décharges électriques ou des fourmillements, des traitements spécifiques comme la gabapentine, la prégabaline ou certains antidépresseurs tricycliques peuvent être nécessaires.

Infiltrations

Lorsque la douleur persiste malgré le traitement médicamenteux, ou qu’elle est trop intense dès le départ, des infiltrations peuvent être proposées. Réalisées sous guidage radiologique, les infiltrations épidurales ou foraminales permettent d’injecter un anti-inflammatoire puissant au plus près de la racine nerveuse comprimée. Ces gestes, permettent souvent un soulagement rapide.

Une alternative innovante, proposée à la Clinique de la Douleur, est l’ozonothérapie. Cette méthode consiste à injecter, au niveau du disque ou à proximité du nerf, un mélange gazeux d’ozone et d’oxygène médical. L’ozone possède plusieurs effets thérapeutiques validés : il diminue le volume du disque en le déshydratant légèrement, ce qui réduit la compression ; il a une action anti-inflammatoire en inhibant les cytokines responsables de la douleur ; et il améliore l’oxygénation des tissus nerveux, favorisant leur récupération. Ce traitement est réalisé en ambulatoire, sous guidage scanner ou fluoroscopique, et ne nécessite qu’une courte période de repos. Il est bien toléré et représente une solution précieuse pour les patients souffrant de douleurs persistantes malgré un traitement conservateur classique, ou souhaitant éviter une chirurgie. À la Clinique de la Douleur, l’ozonothérapie est proposée dans un cadre rigoureux, après évaluation clinique et radiologique complète.

Rééducation et kinésithérapie

La rééducation fonctionnelle est un élément clé de la prise en charge. Elle vise à restaurer la mobilité, renforcer les muscles du tronc, améliorer la posture et prévenir les récidives. Nos kinésithérapeutes spécialisés adaptent le programme à chaque patient : méthode McKenzie, renforcement abdominal, proprioception, étirements ciblés. L’éducation thérapeutique du patient est également primordiale pour l’aider à adopter de bonnes habitudes au quotidien.

Quand envisager une chirurgie ?

La chirurgie n’est envisagée que dans certains cas bien précis. Elle devient une option lorsque les douleurs résistent à plusieurs semaines de traitement bien conduit, en présence d’un déficit neurologique progressif ou si le patient présente un syndrome de la queue de cheval.

Les techniques opératoires ont beaucoup évolué. La microdiscectomie, réalisée sous microscope, permet de retirer la hernie de manière ciblée en préservant les structures environnantes. Des techniques mini-invasives (endoscopiques) sont également disponibles pour certaines localisations. Dans le cas des hernies cervicales, une arthroplastie (pose de prothèse discale) peut être envisagée chez certains patients jeunes et actifs.

Après la chirurgie, un suivi spécifique est proposé à la Clinique de la Douleur pour prévenir les douleurs résiduelles ou les complications (syndrome de chirurgie du dos ratée). Des solutions comme la radiofréquence pulsée, la stimulation médullaire ou la prise en charge psychosomatique peuvent être proposées.

Quel est le pronostic ?

Dans la majorité des cas, l’évolution est favorable. On sait aujourd’hui que de nombreuses hernies discales peuvent régresser spontanément avec le temps, notamment grâce à des mécanismes de résorption inflammatoire. Une amélioration significative est observée chez plus de 70 % des patients en moins de 6 à 12 semaines.

Lorsque la chirurgie est indiquée, elle offre un taux de succès élevé, avec une amélioration des douleurs dans 85 à 90 % des cas. Néanmoins, une surveillance à long terme est nécessaire, car il existe un risque modéré de récidive ou de chronicisation.

Prévention : comment éviter les récidives ?

La prévention repose sur des mesures simples, mais efficaces. Il est recommandé de maintenir une activité physique régulière, d’éviter le surpoids, de privilégier une bonne ergonomie au travail et à la maison, et d’adopter de bonnes postures lors du port de charges. Le tabac est à éviter, car il accélère la dégénérescence discale. Enfin, la gestion du stress et un sommeil de qualité participent également à la prévention des douleurs rachidiennes chroniques.